|

|

L’aide

aux personnes persécutées et pourchassées en France

pendant la Seconde Guerre Mondiale : une forme de résistance.

Gautier

Alvarez, Stéphane Lapeyre, Julien Rossetti, Kevin Larrede

Nous tenons à remercier :

Madame Lapeyre

qui nous a permis de recueillir des témoignages oraux,

Les témoins

pour leur disponibilité et leur simplicité,

Le personnel du

Musée de la Résistance des Hautes Pyrénées

qui a facilité nos recherches en mettant à notre disposition

ouvrages et autre matériel,

Les résistants

rencontrés lors de la journée du 22 octobre 2007 :

– M. Arguinard

– M. Escouert

– M. Fautoux

– Mme Boucher

– Mme Rivière

et M. Dupart qui

nous a guidés lors de la visite du Musée et nous a raconté

son engagement dans le maquis du Vercors,

Madame Sarrelabout

et Madame Cazaux

I

– La situation en France en 1940

Quelques

semaines après le début de l’offensive allemande,

lancée le 10 mai, la France voit ses armées écrasées

: l’Armée du Nord est encerclée, l’Armée

du Centre est dépassée ; la ligne Maginot espoir défensif,

réputée imprenable, tournée sans avoir servi à

rien. Le 14 juin les Allemands entrent à Paris, le 20 ils sont

à Brest, le 22 à La Rochelle, à Lyon... le gouvernement

désemparé se replie à Bordeaux... on envisage l’abandon

du pays et la continuation de la lutte outre mer... mais l’impuissance

de l’Etat est totale, ses moyens réduits à néant.

La France est envahie. Le président du Conseil : Paul Reynaud,

est contraint de démissionner.

Le maréchal Pétain forme alors un nouveau gouvernement,

demande un armistice qu’il signe le 22 juin.

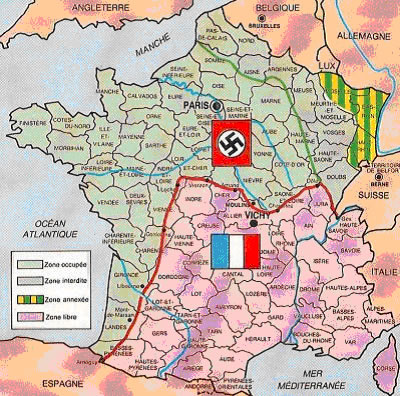

En 5 semaines la France a perdu 92 000 hommes. Le pays est coupé

en deux :

- Au Nord,

de la ligne de démarcation les 2/3 de son territoire sont occupés

par les Allemands ;

- Au Sud, l'État Français est confié à Pétain.

Cet

armistice n’est autre qu’un pacte de collaboration : agriculture,

économie, justice, police, administration, toutes les ressources

de la France sont mises au service de l’occupant nazi. Ceux qui

s’expriment ou agissent contre ces idées, opposants ou

résistants, sont poursuivis. Nombreux sont arrêtés,

torturés, internés dans des prisons ou des camps, fusillés

ou déportés.

De même, certaines catégories de personnes définies

comme « indésirables », font l’objet de mesures

de répression.

II-

Qui sont les pourchassés et les persécutés ?

Plusieurs catégories de personnes sont pourchassées par

le régime nazi et par le régime de Vichy :

1- les réfugiés français et étrangers

Les Alsaciens Lorrains : environ 500 000 évacuent leur région

annexée par le Reich suivis par les Belges et les Luxembourgeois

car le 10 mai 1940, l'armée Allemande a envahi les Pays-Bas,

la Belgique et le Luxembourg, pourtant neutres et poussent des milliers

d’individus à fuir vers la zone libre.

Les Parisiens : Le 10 juin 1940, le gouvernement Reynaud quitte Paris,

déclarée ville ouverte. La capitale est occupée

le 14 juin 1940, c’est l’exode vers le sud

2-

les proscrits du régime

Les Juifs sont poussés par la politique d'extermination des nazis

mais aussi du gouvernement de Vichy.

Le port de l'étoile jaune, les rafles poussent les Juifs français

et étrangers vers la zone sud. Là des organisations d’entraide

se sont mises en place pour leur procurer des papiers, un travail, un

logement… certains rejoignent les organisations de résistance

: « résister, c’est résister pour la survie

de leur peuple ».

Les Francs-maçons et les Communistes sont pourchassés,

arrêtés car politiquement indésirables.

Les réfractaires du STO : le 16 février 1943 une loi impose

le STO. Cette loi permet d'envoyer de force en Allemagne tous les gens

âgés de 20 à 22 ans ; d’abord restrictive,

elle se généralise en 1944 et concerne les hommes de 16

à 60 ans et les femmes sans enfants à charge. Certains

entreront dans la clandestinité et rejoindront les résistants

également pourchassés.

3- Et :

Aviateurs

alliés dont les avions avaient été abattus, Tziganes,

homosexuels…

III-

L’aide aux pourchassés : une forme de résistance

Des hommes, des femmes, des enfants, des familles, français ou

étrangers, ont été pourchassés et persécutés

pendant la seconde guerre mondiale mais certains ont rencontré

sur leur chemin aide et soutien dans notre département : les

Hautes Pyrénées.

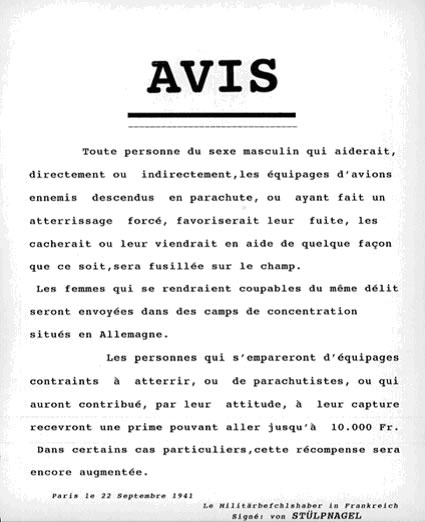

Ces personnes se cachaient chez des familles françaises ou des

réseaux résistants plus particulièrement dans des

lieux retirés, isolés comme à la campagne mais

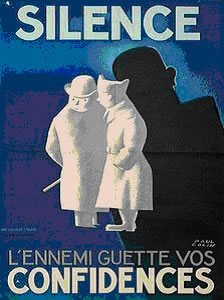

également en ville. Ceux qui leur venaient en aide risquaient

leur vie comme le montre cette affiche placardée en 1941 au sujet

des aviateurs alliés

Au

courant des risques encourus, ils ont malgré tout offert leur

aide, portés par diverses motivations, le patriotisme, les valeurs

républicaines, les valeurs chrétiennes, l’humanisme

surtout après les premières rafles (rafle du Vel d’Hiv)

et les représailles contre la population

et la résistance à l’oppression.

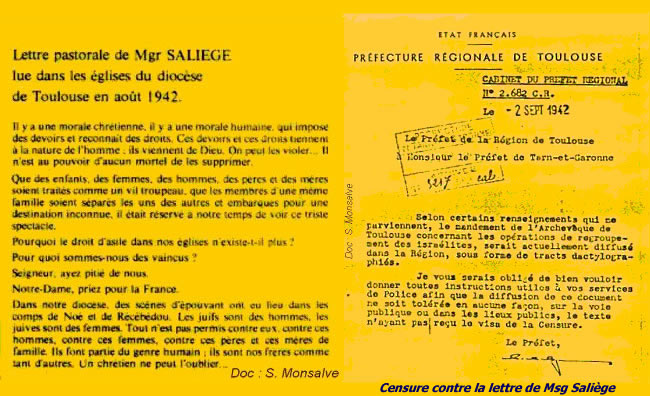

Certains

chrétiens n’hésitent pas à réagir.

La

lettre pastorale de Monseigneur Saliège, archevêque de

Toulouse, datée du 23 août 1942, a été reproduite

par « quantité de tracts » selon les renseignements

généraux et parvint en octobre dans les Hautes Pyrénées

où elle trouva un certain écho à Tarbes et à

Lourdes.

http://adele.kurzweil.site.voila.fr/pages/30saliege.htm

Un

devoir de résistance

Au-delà des circonstances, cet acte est un exemple du devoir

qui s’impose à tout être humain et singulièrement

à tout homme de foi chrétienne, lorsqu’il se trouve

en présence de situations où des populations se trouvent

humiliées, atteintes dans leur dignité humaine, et sans

attendre qu’elles soient persécutées : un devoir

de résistance.

Cela implique une certaine vigilance, une certaine attention à

l’Homme qui forme le sens de tout engagement chrétien,

comme en témoigne l’exemple du Cardinal Saliège.

Certes, à une époque où l’information nous

met quotidiennement en présence de tant de situations dramatiques,

à l’échelle de la planète, le risque existe

que ce devoir de résistance perde de sa vigueur. Il y a par conséquent

une obligation de rappeler aux jeunes générations dont

on sait qu’elles ne manquent ni de coeur ni de générosité

qu’il existe bien pour tout homme un devoir de résistance.

III-

Comment aider les personnes persécutées ?

Le passage à l’action résistante prend multiples

formes plus ou moins organisées, en fonction des situations et

des capacités de chacun à accepter les risques.

1)

LES PASSEURS dans les Pyrénées, les plus connus , ceux

anonymes ou qui ont laissé des témoignages ou qui appartenaient

à des réseaux mais aussi les cheminots qui ont aidé

à franchir la ligne de démarcation même si celle-ci

ne traversait pas notre département.

A)

Dans la zone des montagnes

Les

Hautes Pyrénées constituent une frontière de 90km

avec l’Espagne, d’où l’on pouvait gagner l’Espagne

puis le camp allié, l’Afrique du Nord...

Notre département apparaît donc comme une terre d’accueil

dès 1940 car située en zone libre,

C’est en effet le 11 novembre 1942 que les troupes d’occupation

en provenance de Bordeaux pénètrent dans le département

des Hautes-Pyrénées. Tandis que des détachements

déverrouillent les vallées donnant accès à

l’Espagne, de petites garnisons s’installent à Lourdes,

Tarbes, ou encore Lannemezan.

Les

premières actions de Résistance, souvent individuelles

et peu organisées, consistent à faire franchir ces frontières

de manière clandestine. Malgré la présence de patrouilles

françaises ou allemandes, la surveillance des espaces de campagne

ou de montagne reste imparfaite et les possibilités de passage

sont nombreuses.

Les premiers passeurs sont essentiellement des paysans ou des bergers

qui connaissent bien le terrain, les petits chemins qu’ils utilisent

régulièrement pour leurs activités agricoles ou

pastorales.

L’augmentation de la demande, le resserrement de la surveillance

et les dénonciations de la part des collaborateurs français

à partir de 1942 entraînent la mise en place de réseaux

qui utilisent les services de passeurs bénévoles, mais

aussi de professionnels qui se font payer, mais pour tous le risque

encouru est immense, les embuscades le long des chemins d’évasion

se font de plus en plus nombreuses : 160 passeurs meurent fusillés

ou en déportation.

Emilienne EYCHENNE dans son livre Montagnes de la peur et de l’espérance

a recensé 1724 candidats au passage et 300 seulement ont échoué.

Des juifs persécutés, des aviateurs alliés, des

résistants recherchés, des réfractaires au S.T.O.

... passèrent par les cols pour fuir l'Allemagne, les nazis,

le régime de Vichy ou rejoindre les Forces Françaises

Libres à Londres.

Cette zone frontalière est donc très peu surveillée

jusqu’en 1942 et dès août 1940, dans les onze communes

du département situées sur la frontière, les habitants

servaient de guides à ceux qui souhaitaient la franchir puis

des filières de passage s’organisèrent :

-

À Lourdes, Pierre Desbiaux menait des activités de résistance

et s’occupait de l’organisation du passage de la frontière

vers l’Espagne dans le cadre du réseau Martial. (Le réseau

Martial créé fin 1943 et dont le chef était le

colonel Teyssier d’Orfeuil, alias colonel Martial, avait, entre

autre, pour objectif de fournir des hommes à l’armée

en voie de formation en Afrique du Nord, en passant par l’Espagne)

Il aida de nombreuses personnes (chefs de la Résistance, agents

de renseignements, pilotes alliés…) qui, recherchées

par la police et les Allemands, étaient désireuses de

passer en Espagne.

À ce noyau s’ajoutaient fréquemment des familles

juives, époux, femmes et enfants, fuyant la répression

nazie et le régime de Vichy.

C’est ainsi qu’il fut amené à aider des juifs

à gagner l’Espagne en franchissant les cols des Pyrénées.

Pierre Desbiaux, Juste de France, qui fêtait ses 81 ans le lendemain

de la cérémonie, se souvient avec une émotion intacte

de son action aux côtés de sa mère Marie-Léonie,

Juste elle aussi.

«

Nous avions une pension de famille au 21 de la rue Langelle et nous

hébergions des familles. Nous les savions privés de papiers

d'identité, en attente de faux documents. Je me souviens que

la ville de Lourdes était une ville refuge et de nombreux Israéliens

venaient se cacher. » Ils ne se rendaient pas compte du danger

qu'ils couraient, loin de penser que leur vie était suspendue

à une dénonciation. À peine âgée de

17 ans à l'époque, privé de père dès

l'âge de 3 mois, il résistait à l'ennemi sous les

ordres du chef de la Résistance locale, Roland Cazenave, tandis

que le lieutenant-colonel Teyssier d'Orfeuil, signataire du procès-verbal

de reddition, se cachait dans un bâtiment familial sous les noms

« Montagne » ou « Martial ».En 1944, à

18 ans, il prenait en charge deux familles israéliennes : «

Nous avons eu besoin de quatre nuits entières de marche pour

gagner l'Espagne », se souvient-il. Parfois, ses yeux s'égarent

ou s'activent. Les souvenirs sont toujours là. « Depuis

toujours, je vis dans cette maison familiale. Je me revois là

ou ailleurs, avec celui-ci, celui-là. »

Article publié

dans La dépêche, le 22 janvier 2007

-

Témoignage d’une femme dans la résistance en Barousse

(H-P)

C’est

une française vivant aux Etats-Unis qui en est l’auteur.

La guerre l’a surprise en France, dans le petit village d’Izaourt

en Barousse ; elle n’a pu rentrer aux U.S.A. qu’après

la Libération. Dans sa simplicité, comme s’il s’agissait

d’un simple fait divers, voici ce qu’elle écrit :

«

Française habitant aux U.S.A., je me trouvais dans ma famille

lorsque la guerre éclata. De 1940 à 1942, j’ai vécu

comme tout le monde avec les mêmes soucis, les mêmes difficultés.

Au mois de mars 1942, mon fils, âgé de vingt ans, fut appelé

au S.T.O. Il refusa de partir. Avec trois autres camarades, il passa

en Espagne où la prison le recueillit. A partir de ce moment-là,

beaucoup de jeunes, de toutes parts de France voulurent rejoindre les

F.F.L.De mars à octobre, la vie fut intenable à la maison.

Je ne me sentais plus en sécurité. C’est alors que

Vinal et Barrère de Loures - Barousse me demandèrent de

trouver une « planque » pour y recevoir et former des groupes

de jeunes gens en partance pour l’Espagne ; en quelque sorte,

un centre d’accueil et de dépistage, car les routes de

la Barousse étaient toutes gardées par les Allemands.

Notre lieu de rencontre était au garage Soca à Loures.

D’autre part, je connaissais bien Barrère, né en

Amérique de père français il était rentré

en France à l’âge de dix-sept ou dix-huit ans. Nous

nous rencontrions de temps en temps ; il était heureux de pouvoir

parler anglais avec moi.J’avais une petite maison dans la montagne,

plutôt un abri, quatre murs, un toit, un sol en ciment. A partir

d’octobre 1942, je vécus là avec ma fille. Presque

toutes les semaines, des jeunes gens arrivaient, parfois trente en même

temps. Je les hébergeais, ce qui ne m’empêchait pas

de continuer mon travail : élevage d’un petit troupeau

de moutons qui me servait de couverture et a souvent sauvé notre

vie. Nul dans le pays ne se doutait de rien. Les gens du village voyaient

bien des jeunes gens venir vers ma maison ils s’imaginaient, sans

doute, que c’était pour tout autre chose que la fuite en

Espagne. Je me gardais bien de les en dissuader. Cependant, une plainte

fut portée à la Kommandantur à Luchon. La gestapo

est venue dans la montagne mais, mal renseignée peut-être,

en tout cas, se trompant de chemin elle aboutit au cimetière

! et s’en alla.La seule chose qui comptait pour moi était

de sauver tous ces jeunes que l’on me confiait comme je désirais

que l’on sauvât le mien. Pendant deux ans et demi, j’ai

vécu ainsi avec pas mal de difficultés et une vigilance

constante. J’étais en relation avec Bazerque (Charbonnier)

passeur, Barrère et Sabadie. Ces trois hommes intrépides,

dévoués, ont trouvé la mort à Larroque,

en juin 1944. Il ne restait plus que Vinal pour s’occuper d’une

quarantaine d’hommes en majorité Américains.Le ravitaillement

était assuré dans deux fermes où l’on puisait,

contre paiement, les denrées nécessaires. En hiver, avec

la neige, on cachait les jeunes dans les fermes Puysségur, Pouyfourcat,

à la mairie, à l’école. Celle-ci a brûlé

un jour où probablement une imprudence a été commise.

Fin mai 1944, André Dorbessan, de Loures, m’a présenté,

chez moi, trois Anglais. Ils sont restés huit à dix jours,

puis ont décidé de tenter seuls l’aventure. Nous

les avons accompagnés jusqu’au pied de la montagne de Sost.

Ils ont mis environ trente et une heures pour atteindre l’Espagne.

Ils m’avaient promis de me donner des nouvelles de mon fils, mort

ou vivant. Ils ont tenu parole et, grâce à eux, j’ai

su qu’il vivait.Tous ceux qui passèrent chez moi sont tous

bien arrivés sauf un jeune Serbe mort en montagne en décembre.

»

Article

paru dans la Nouvelle République du 9 octobre 1964

Texte publié dans Résistance - R4 n° 4 - Juin 1978

Les

« passeurs » existent dans chaque vallée.

La filière débute dans les cafés de Tarbes, de

Lourdes… Des appelés au S.T.O. recevaient une adresse qui

leur permettait d’avoir un contact pour passer en Espagne, signe

de la complicité d’une partie de l’administration,

tandis qu’à ALGER, en 1944, on disait que le préfet

des Hautes-Pyrénées aidait les candidats à s’évader

vers l’Espagne.

B) Mais également

LES PASSEURS, (agents de la SNCF) de la ligne de démarcation

bien que celle-ci ne traversait pas notre département.

De nombreux cheminots

à partir de Tarbes, Lannemezan ou Lourdes franchissaient la ligne

de démarcation à Orthez et à Mont de Marsan. Ils

ont été sollicités comme passeurs et ont montré

leur courage en facilitant les transports clandestins d’hommes

qu’ils cachaient dans les machines ou dans un wagon prévu

pour ce genre de transport.

L’un des

agents Germain-André Tixador raconte :

«

[…] on faisait la ligne

Tarbes-Morcenx Il y avait pas mal de prisonniers qui s’évadaient…

En 40, c’était facile de s’évader. On en a

passé une quinzaine avec le mécanicien Diette, à

la ligne de démarcation. Ils étaient en bleu de mécano.

J’ai jamais compris ; on ne demandait pas trop. C’était

un sous-chef de gare de Mont-de-Marsan qui les amenait ; il nous faisait

signe, et l’homme montait. Les Boches arrivaient, regardaient

; ils n’ont jamais demandé pourquoi on était trois

sur la loco. C’était dangereux… mais nul ne songeait

aux dangers de l’action. »

2)

HEBERGEMENT,CAMOUFLAGE ET SAUVETAGE

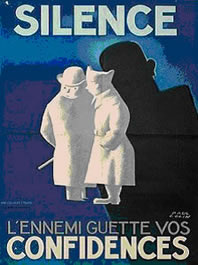

«

Silence, l'ennemi guette vos confidences ! », c'est ainsi

qu'une affiche placardée sur les murs des villes et villages

de France en automne 1939 appelait les citoyens à se méfier

des paroles prononcées

« au vent » et devant des «

étrangers » (dans le sens de la personne que l'on

ne connaît pas), afin de lutter contre la fameuse «

cinquième colonne » qui devait rassembler en son

sein plusieurs milliers de « nazis français »

La

première forme d’aide est le silence. La loi du silence

est la première complicité entre persécutés

et résistants.

Parler serait trahir et manquer au devoir de solidarité entre

les habitants du village.

Évidemment, les cas de dénonciations existent. Mais nombreux

sont les exemples de complicités silencieuses.

Dans

le département des Hautes-Pyrénées, certains habitants

ont généreusement ouvert les portes de leur maison pour

la survie de Juifs en détresse pour une nuit ou pour une durée

plus longue. Souvent les Juifs souhaitaient poursuivre leur route vers

l’Espagne et leur hébergement n’était que

temporaire, provisoire. Certains ont séjourné toute la

durée de la guerre dans des villages ruraux grâce à

la complicité de tout le village.

-

Marie et son fils Pierre Desbiaux ont hébergé et caché

des juifs, ainsi que d’autres fugitifs, dans la modeste pension

de famille que tenait Marie à Lourdes.

-

Eugène Sabathier et son épouse ont accueilli, chez eux,

un juif en cavale. Ils se sont occupés de lui pendant un mois,

d’août à septembre 1942 lui procurant toutes nécessités.

-

Charles et Charlotte Soubies ont hébergé la camarade de

classe de leur fille, qui était juive, de novembre 1943 jusqu’en

août 1944, qu’ils traitèrent comme leur fille. Marie

T. Dossier 5116 fut amenée à héberger, dans sa

propre maison, sa jeune voisine. Elle lui permit de se réfugier

dans son appartement, le 11 janvier 1944, alors que les Allemands venaient

pour l’arrêter elle et ses parents. Elle la cacha jusqu’à

la tombée de la nuit malgré la visite des gestapistes.

Ce ne fut que l’aide et l’hébergement d’une

seule journée mais cela lui sauva la vie.

Le fait

de cacher des juifs faisait courir des risques considérables

aux résistants. Les Allemands menaçaient, entre autre,

de brûler les maisons suspectes de cacher des juifs et devant

l’aggravation de la situation, surtout à partir de novembre

1942, certains ont préféré déplacer leurs

protégés en des lieux qu’ils jugeaient plus sûrs.

Dans

le département des Hautes-Pyrénées, des Juifs furent

également cachés au sein d’institutions.

Ce fut notamment le cas de soeur Anne-Marie Llobet qui s’occupa

de placer des enfants, dont elle cachait les parents au sein de son

hôpital, dans des pensionnats de toute la ville de Tarbes, qu’ils

soient religieux ou privés.

-

L’hôpital de Tarbes tenu par un groupe d’hommes et

de femmes, qui, ont risqué leur vie a joué le rôle

d’un véritable lieu d’accueil. Le maire de Tarbes,

Maurice Trélut, maire de 1935 à septembre 1944, date de

sa déportation à Buchenwald, fut le premier maillon de

ce réseau de sauvetage de l’hôpital de Tarbes.

De par sa fonction, beaucoup de personnes s’adressaient à

lui, dont bon nombre de juifs qu’il envoyait à Anne-Marie

Llobet Mère supérieure des Filles de la charité.

Cet hôpital servit de refuge clandestin aux persécutés

et joua un rôle important dans le sauvetage de nombreuses familles

juives.

Des juifs traqués, venant de Pologne, de Roumanie ou d’Allemagne

et qui ne parlaient pas un mot de français étaient catalogués

sourds et muets ou débiles mentaux.

Des résistants blessés ou malades du maquis étaient

également soignés et protégés par les Soeurs

de la Charité, dont Marie-Antoinette Ricard, (soeur Elisabeth)

qui faisaient partie de l’équipe de Marcel Billières,

le directeur. Certains maquisards blessés devenaient ouvriers

agricoles, victimes d’un accident de travail.

Ces

soeurs ont été amenées à mentir non seulement

sur l’identité des malades mais aussi sur les affections

dont ils étaient supposés souffrir, ce qui était

considéré comme un péché par la foi. Pour

leur sécurité, certains étaient hospitalisés

dans le service des contagieux où les Allemands n’osaient

guère mettre les pieds. Marcel Billières, les soeurs Anne-Marie

Llobet et Marie-Antoinette Ricard, et Maurice Trélut ont ainsi

tout mis en oeuvre pour soustraire les juifs des mains allemandes.

-

Les enfants de Lourdes

Lourdes, avec ses hôtels, était un lieu idéal pour

regrouper des enfants et les protéger des bombardements .Vers

l’année 1943, Gérard Piquet était l'un des

2000 enfants, évacués par les Centre-Médico-Scolaires

de diverses villes, sur la ville de Lourdes.

Aujourd'hui il raconte son histoire, et cherche à retrouver ses

camarades.

«

J'avais une dizaine d'années et j'étais l'un de ces enfants

réfugiés dont le nombre devait être d'environ 2000.

Nous étions logés dans des hôtels réquisitionnés.

Beaucoup venaient des villes et des régions de Marseille et Toulon

en prévision d'un débarquement sur les côtes de

Provence. D'autres, comme moi, venaient des villes bombardées

de Bordeaux, Nantes, etc. Les habitants de Lourdes nous avaient très

bien accueillis.

Nous étions sous la surveillance de jeunes adultes que appelions

«

Chef ».

Nous avons appris plus tard, à la Libération de Lourdes,

que certains de ces chefs s'étaient portés volontaires

aux Centres Médico-Scolaires pour fuir le service du travail

obligatoire (STO). Un témoignage que j'ai reçu récemment

m'a précisé que chaque chef était responsable de

trente à quarante enfants, ce qui paraît beaucoup, mais

tous étaient si sages, apeurés, et en manque d'affection,

qu'ils obéissaient et ne causaient aucun trouble. »

Article

publié dans «

La Semaine des Pyrénées » du jeudi 6 novembre 2003

3)

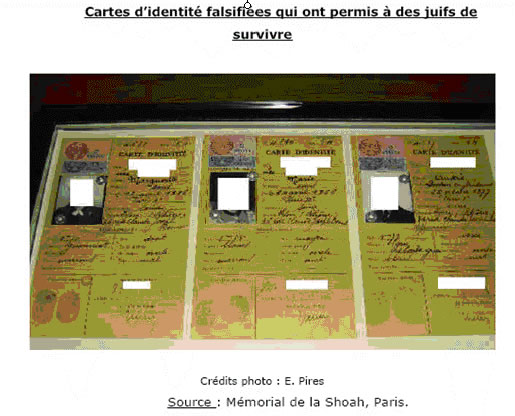

FAUX PAPIERS

Pour

protéger les pourchassés et les persécutés,

il faut leur fournir de faux papiers

En effet, pendant l’Occupation, tout individu doit être

muni de pièces justifiant de son identité pour pouvoir

circuler. Les contrôles étaient fréquents.

Les

maires et les secrétaires de Mairie qui sont aussi souvent des

instituteurs sont sollicités pour délivrer de vrais faux

papiers d’identité.

Le

secrétaire général de la Préfecture, Jacques

Bonis-Charancle procure de fausses cartes d’identité aux

réfractaires du STO, aux résistants.

4)

NOURRITURE ET TICKETS DE RATIONNEMENT

En

période de pénurie et rationnement, les aides restent

malgré tout nombreuses, généreuses et souvent spontanées.

Les

boulangers de Saint Laurent (M. Plantat), de Hèches et de Sarrancolin

mais aussi les commerçants, les épiciers et les paysans

fournissent le ravitaillement du maquis.

Les

maires des villages aident également en fournissant des vivres

ou en organisant des collectes auprès des habitants. Ce fut le

cas des maires de Baudéan (M. Isaac), d’Asté (M.

Bérot) pour le maquis d’Antayente et du maire de Nistos

qui fit collecter des pommes de terre et du lard pour les maquisards

réfugiés à la ferme Lacourade à Nistos,

après un jour et demi de diète.

Les

employés de mairie facilitent également le vol de tickets

d’alimentation tout comme certains anonymes :

une femme à Bagnères de Bigorre laisse la clé sous

la porte acceptant ainsi d’être volée ; M. Pomès

responsable du Dépôt du Service de Ravitaillement également

à Bagnères de Bigorre se laisse piller.

5) RENSEIGNEMENTS

Les

femmes ont été souvent de précieux agents de liaison,

de renseignements pour les maquis. Elles ont servi à cacher des

documents ou du matériel. Les femmes permettaient alors l’organisation

de la base logistique de la Résistance.

-Témoignage

de Mme Renée Latour

Le 30 mai 1944, Renée Latour se rend comme chaque matin, à

son travail. Elle est secrétaire au garage Peugeot de Lannemezan.La

ville depuis quelque temps déjà, vit sous le joug de l’occupant.

Soudain, les Allemands envahissent les lieux. Elle a été

dénoncée pour faits de résistance. « Je

transportais des plis et recevais du courrier que je distribuais ensuite

en cachette » …

La Nouvelle

République des Hautes Pyrénées, 1995

Elle

fait partie des Mouvements Unis de la Résistance (MUR) et est

donc considérée comme terroriste.

Elle n’a que 21 ans.

Elle est emprisonnée à Toulouse puis déportée.

- Eugène

Sabathier, le soir du 25 août 1942, veille de la grande rafle

de la zone libre, prévint un juif que la gendarmerie s’apprêtait

à lancer une grande rafle de juifs dans la région. Le

juif lui-même prévint, à son tour, d’autres

juifs.

La nuit même, les gendarmes déclanchèrent l’opération.

Eugène Sabathier a ainsi sauvé non pas la vie d’un

seul juif mais de plusieurs en avertissant qu’une rafle se préparait.

À Bagnères-de-Bigorre, le commissaire de police Georges

Vigoureux était connu pour ses activités bénéfiques

à l’égard des juifs.

Les Allemands multipliaient les descentes et les contrôles dans

cette zone où de nombreux réfugiés juifs transitaient

pour passer en Espagne. Toutefois, ils en informaient le commissaire

Georges Vigoureux, qui à son tour, prévenait les personnes

visées, leur permettant ainsi de s’enfuir.

Georges chargeait Jacques Vigoureux, son fils, de prévenir personnellement

les juifs et ceux qui les cachaient avant le début des rafles.

6) CAMOUFLAGE

D’ARMES

La population est amenée à camoufler du matériel

destiné ou appartenant aux maquisards ; ainsi une automobile

appartenant au maquis est cachée dans la maison d’un particulier,

à Nistos.

Les maquisards descendent le soir pour camoufler les parachutages d’armes

dans des fermes « amies ».

7)

EMPLOI

Dans

les Hautes-Pyrénées, on retrouve Marcel Billières,

le directeur de l’hôpital mixte de Tarbes, qui, aida des

juifs en leur offrant un emploi au sein de son établissement.

Également

à Tarbes, Charles Soubies., employa un juif en tant que comptable

dans son entreprise.

L’offre

d’un emploi à un juif et la préservation de leurs

biens furent dans bien des cas, des aides temporaires accompagnées

d’une autre issue mais c’était le début de

la survie, du soutien et de l’entraide.

Témoignage

de Claude Tisney

«

Né le 6 Juin 1922, à Biarritz, j'ai 18 ans au moment de

la débâcle de nos Armées en 1940. Etudiant à

l'Ecole Nationale des Industries Laitières d'Aurillac (Cantal),

je dois passer mes examens de fin d'Etudes en Juillet.

Mais j'apprends par un groupe de Scouts de passage à Aurillac

qu'un embarquement est prévu pour les troupes polonaises, sur

la Côte Basque le 19 Juin.

J'ai pleuré en écoutant la radio, l'annonce du «

cessez le feu » par le Maréchal

Pétain. Ma décision est prise.

Je pars donc, dans le train bondé, pour Toulouse, avec correspondance

possible à St-Jean de Luz.

Retardé en gare de Tarbes par un accident, J'arrive deux heures

trop tard. Les bateaux étaient en mer.

Je rentre à Aurillac et passe mes examens. En Août 1940,

vers le 8, (avec un camarade Belge), résidant moi-même

pas trop loin de Tarbes, je tente à nouveau de partir par l'Espagne

en passant simplement par la gare internationale de Canfranc (64). Hélas!

alors que nous foulions déjà le sol espagnol, repérés

par, les «

Guardias Civiles », nous repartons

pour Pau, menottes aux poignets, encadrés par deux gendarmes

français. Une nuit à la prison. Un directeur bienvei11ant,

qui, le lendemain, nous fait libérer en nous disant: "surtout

ne vous faites pas reprendre".

La leçon ne sera pas perdue. Ensuite, c'est le cursus normal

en zone dite libre : Chantiers de Jeunesse à St-Bertrand de Comminges

(31), puis réquisition par le Service du Travail obligatoire

en Allemagne.

Nous sommes en Juin 1943. Mais depuis ma libération des Chantiers,

le 28 Février 43, j'appartiens à un Groupe de renseignements

de l'Armée Secrète, animé à Tarbes (65)

par le père Félix Etchepare, supérieur de l'Orphelinat

St-Joseph où j'avais été accueilli en 1932, après

la mort de mon père (des suites de la Guerre 14/18, sans pension).

Ma mère n'avait donc pas le choix. Elle était veuve avec

6 garçons: l'aîné 15 ans, le dernier 1 an. - J'en

avais 10. - Il n'existait pas d'allocations familiales.

Le père Etchepare m'avait donc recruté. Après ma

convocation au STO, il m'avait placé comme surveillant des orphelins

à la Maison de Vacances d'Orleix, au début de Juillet

43, avec la complicité du secrétaire de Mairie.

Avec deux autres camarades, nous formions une troïka: notre mission

consistait à vérifier que les caches d'armes des gradés

de l'Armée, en été 19401, n'avaient pas été

découvertes par des miliciens ou certaines gendarmeries.

Au départ, ces emplacements avaient été reportés

sur des cartes d'Etat Major, mais un officier pétainiste s'était

emparé de certaines et les avait communiquées à

Vichy.

Au cours de ces localisations, notre trio en pleine nuit avait été

interpellé par des gendarmes en embuscade et l'un de nous (Lucien),

blessé aux jambes, avait été capturé et

transporté à la prison de Tarbes.

Or, le père Etchepare était aussi aumônier de la

prison, située dans la même rue que l'orphelinat (rue Eugène

Tenot). Renseigné sur l'affaire, le lendemain matin, il s'est

rendu à l'infirmerie de la prison. Notre camarade (Lucien) lui

indiqua qu'il n'avait pas parlé. Par prudence, le père

nous donna à choisir: le maquis dans la montagne ou l'Espagne.

La filière d'évasion passait par l'abbaye de Belloc non

loin de Cambo et le père était un ancien de celle-ci….

[…] »

Bordeaux,

le 11 Janvier 2001

IV-

HOMMAGE

Le Comité Français pour Yad Vashem, fondé en 1989

décerne le titre de Juste des Nations aux non-juifs qui, malgré

les grands risques encourus pour eux-mêmes et pour leurs proches,

ont aidé des juifs à un moment où ils en avaient

le plus besoin. (voir annexe)

16 remises de titres de Juste des Nations ont été effectuées

dans les Hautes Pyrénées au titre individuel ou familial.

Souvent l’aide impliquait toute une famille.

Dans

notre département, d’autres hommages ont été

rendus et le sont encore aujourd’hui à tous ceux anonymes

ou plus connus qui ne rentrent pas dans la catégorie des Justes

mais qui ont participé activement à la résistance

:

- de nombreuses plaques de rue des villes et villages témoignent

que des hommes et des femmes ont mené le combat jusqu’au

sacrifice de leur vie,

- des établissements publics portent le nom de résistants,

- des stèles sont érigées sur les lieux de combats

pour rappeler et ne pas oublier le nom des combattants,

- les monuments aux morts.

Un hommage particulier aux femmes

Beaucoup de femmes s'investirent dans la Résistance sortant du

rôle effacé que leur promettait la société

de l'époque pour sauver leur pays des griffes nazies. La plupart

de leurs actions, bien que stratégiques, furent discrètes

et diffuses.

Les femmes aidaient directement la Résistance en nourrissant

et en hébergeant les alliés parachutés, les résistants

et les maquisards. Les maisons étaient des lieux de résistance

: elles servaient de lieu de réunion, d’écoute ou

de transmission radio.

Toutes ces femmes appartenaient à la Résistance civile.

Beaucoup le payèrent de leur vie en étant déportées,

brutalisées, torturées, violées, fusillées,

massacrées.

Mais à la Libération, la plupart reprirent leur vie là

où elles l'avaient laissée.

Méconnu

ou passé sous silence, le rôle des femmes dans cette période

de l’histoire doit être porté à la connaissance

de tous, dans un souci de justesse historique, mais aussi dans un souci

de justice à l’égard de celles qui trop modestement

donnèrent leur tribut à la libération de la France.

Que ces femmes puissent donc retrouver la place qui leur revient dans

la mémoire collective.

Témoignages audio recueillis :

-

Mme G. d’ Izaux raconte que ces parents ont hébergé

un jeune maquisard blessé du Maquis de Nistos, un jeune étudiant

en médecine.

Le docteur Nau qui soigne ceux du maquis entre en contact avec le docteur

Baratgin. Celui-ci lui indique un hébergement dans « une

maison amie » pour le jeune maquisard. Le jeune sera caché

dans la grange de ses parents et y restera plus d’un mois. Le

docteur Nau venait régulièrement lui faire les pansements

et à la nuit toute la famille allait le voir et jouaient aux

cartes avec lui. La maman de Mme G. lui portait à manger et lavait

son linge.Mme G. âgée de 10 ans allait à l’école

et pour elle le plus difficile était de garder le secret car

on lui avait dit de ne rien dire. Elle avait toujours peur de trahir

par une parole, un mot…

-

Mme. C. de Saint-Laurent-de-Neste étant atteinte de la maladie

d’Alzheimer, c’est son mari qui témoigne de l’histoire

vécue par les parents de son épouse et elle-même.

Les parents de Mme C. sont de simples agriculteurs et ont 5 enfants.

Ils ont vécu la guerre de 1914/1918 et détestent les Allemands.

De plus ce sont des catholiques pratiquants toujours prêts à

aider les autres.Beaucoup de Juifs vivent à Saint-Laurent-de-Neste,

clandestinement soit dans des appartements loués soit logés

gratuitement. C’est donc tout naturellement que les parents de

Mme C. hébergent un premier couple de Juifs, M. et Mme K. dès

1943 dans une cachette aménagée dans la grange. Par la

suite c’est la famille R. qui les rejoint : un couple et ses deux

filles Rosa 16 ans et Lisa 10 ans. A la veillée, tous se réunissent

dans la maison pour passer un moment ensemble.Suite à des dénonciations,

les Allemands effectuaient des descentes dans la maison.Un jour, les

Allemands débarquent chez ses parents et bien renseignés

entrent immédiatement dans la maison fermée, attenante

à la leur. Là où les Juifs viennent passer un moment

de temps en temps.

Les Allemands découvrent un cendrier avec trois mégots

récents. La maman de Mme C. a la présence d’esprit

de se tourner vers son mari et de lui dire : « Je t’avais

bien dit que les filles fument en cachette ! » Les Allemands n’iront

pas plus loin, pourquoi ? Une chance les trois hommes étaient

cachés et dans la rue, un coup de feu retentit …d’autres

Allemands venait de tuer M. Plantat, ils étaient venus pour tuer

des maquisards…

Peu de temps après, les hommes Juifs partent pour l’Espagne

avec des passeurs. Comme tout se passe bien pour eux, ils demandent

à leur famille de les rejoindre par la même filière

avec les mêmes passeurs. Le passage a lieu le 6 juin 1944, ils

sont 23. Arrivés à Chaum, les Allemands les arrêtent,

les passeurs qui avaient été dénoncés, s’enfuient

et Rosa la fille de 16 ans les suit. Ne sachant que faire de cette jeune

fille, il la confie au curé de Fronsac qui lui donne un vieux

vélo et elle reviendra seule, chez sa seule famille, les parents

de Mme C. à Saint-Laurent-de-Neste qui la cacheront jusqu’à

la fin de la guerre. Sa maman et sa jeune sœur sont mortes à

Auchwitz. Son père a réussi à regagner la France.Mme

C., accompagnait Rosa dans les bois où elles restaient cachées

quelquefois plusieurs jours pour échapper aux descentes allemandes.

Le frère de Mme C ; leur portait de la nourriture dans la cabane

qui leur servait de refuge.La médaille des Justes des Nations

sur laquelle est gravée cette phrase du Talmud : « Quiconque

sauve une vie sauve l'univers tout entier » a été

remise aux parents de Mme C . à titre posthume ainsi qu’à

elle-même.

Ces

deux témoignages retracent bien les gestes simples et quotidiens,

le soutien et le réconfort que ces femmes ont apporté

à ceux qui étaient pourchassés ou persécutés,

Juifs ou non-Juifs durant cette période sombre et au péril

de leur vie.

Extrait

du discours sur la résistance en Vallée d’Aure au

congrès de Ravensbrück en octobre 1999

«

Au sein de cette Bigorre résistante, les femmes assumèrent

une grande partie du travail clandestin. Toutes n’étaient

pas membres d’un réseau organisé. Cependant en notre

vallée d’Aure, qui fut lieu de passage pour tous ceux qui

fuyaient le régime nazi, pour les réfractaires au STO,

pour les membres des réseaux, pour les clandestins voulant rejoindre

l’Afrique du Nord pour tous, elles furent celles qui hébergeaient,

cachaient, soignaient en attendant le départ pour traverser la

frontière.Sans oublier que ces femmes, continuaient à

faire vivre la ferme, le commerce, assurer la continuité de la

vie familiale alors que l’absence répétée

du chef de famille se faisait cruellement sentir. Je sais bien que toutes

les régions de France on connu ce rôle des femmes pendant

l’occupation, mais il paraît bon de le rappeler à

une époque ou l’on essaie de banaliser les actes, les propos

fascistes dans notre pays et ailleurs. »

V- CONCLUSION

Qu’est-ce

qui a pu bien pousser ces hommes et ces femmes à risquer leur

vie, mettre en péril celle de leur famille, pour porter secours

à d’autres hommes et femmes pourchassés et persécutés

sous l’Occupation ? Il est difficile de répondre à

cette question.

Prisonniers de guerre évadés, aviateurs alliés

en fuite, résistants pourchassés ou souhaitant poursuivre

le combat hors de métropole, étrangers réfugiés,

Juifs, Tziganes, Francs-maçons, réfractaires au STO, ont

été aidés par de nombreux Français qui risquaient

eux aussi leur vie.

Ces sauveteurs, qui ont souvent payé de leur vie des gestes essentiels

de solidarité et d'humanité, venaient de tous les horizons,

avec des motivations diverses, et n'appartenaient pas forcément

à un mouvement ou un réseau organisé.

Des anonymes, aujourd’hui disparus, ont spontanément secouru

les persécutés.

Ces personnes n’ont rien exigé à l’époque

et n’en demandent pas plus aujourd’hui. C’est avec

naturel et simplicité qu’ils sont allés au devant

des autres, et c’est avec discrétion et modestie qu’ils

continuent leur vie ou appartiennent au passé.

Sans eux l'action de la Résistance aurait été impossible.

Nous nous devons de rendre hommage à leur esprit de solidarité,

leur dévouement, leur aide désintéressée

et ne pas oublier.

«

Justes de la Nation »

L’origine

des « Justes de la Nation » vient du Talmud (traité

Baba Batra, 15b).

Tout

au long des générations, il a permit de désigner

« toutes les personnes non juives ayant manifesté une relation

positive et amicale envers les Juifs ».

«

Et je leur donnerai, dans ma maison et dans mes murs, un mémorial

(Yad) et un nom (Shem) qui ne seront pas

effacés ».

Bible, Isaïe 56.

Devoir

de mémoire et de gratitude, ce titre ancestral vieux de 2.000

ans dans la tradition juive, est appliqué aux hommes et aux femmes

qui sont des amis du peuple juif. Ainsi Cyrus conquérant perse

reçu ce titre lors de sa décision de ramener tous les

déportés des bords du Tigre et de l’Euphrate vers

leur lieu d’origine.

BÉNÉFICIAIRES :

Les

critères de reconnaissance sont :

· Avoir apporté une aide dans les situations où

les « juifs » étaient impuissants, menacés

de mort ou de déportation vers des camps de concentration.

· Que le « sauveteur » était conscient du

péril de sa vie en apportant cette aide, ainsi que de sa sécurité

et liberté personnelle. Cette assistance étant considérée

par les « nazis » comme un délit majeur.

· Que le « sauveteur » ne souhaitait aucune récompense

ou compensation pour son acte.

· Que le sauvetage soit confirmé par les personnes sauvées

ou attestées par des témoins directs, voire des archives

ou documents authentiques.

Les aides sont diverses :

· Héberger un « juif » en sa maison ou des

institutions laïques religieuses, à l’abri du monde

extérieur et de manière invisible pour le public.

· L’aider à se faire « passer » pour

un non-juif en lui procurant papiers d’identité ou certificats

de baptême.

· Les aider à gagner un lieu sûr ou traverser une

frontière vers un pays de sécurité, et aider les

adultes et enfants dans leurs périples sur les territoires occupés.

· Adoption temporaire des enfants « juifs » (durant

la guerre).

CONDITIONS DE CONCOURS :

Les Justes sont des personnes modestes, timides qui ne se manifestent

pas.

Leur

dossier est ouvert suite au témoignage d’un individu qui

a été sauvé.

Cependant

selon les situations géographiques les justes ont agi spontanément.

Mais des différences existent selon la France et la Hollande,

que le pays soit ou non sous occupation allemande ou avec un gouvernement

légal comme la France de Vichy.

Il

est nécessaire de mettre en valeur l’histoire du sauvetage

et de la responsabilité individuelle.

LA

DISTINCTION :

Le

ruban et La médaille

PARTICULARITÉS

:

Constitution

du dossier, trois étapes :

· Le Département des Justes, créé en 1963

en France constitue les dossiers en réunissant écrits

et certifiés de deux personnes juives sauvées.

·

Le dossier est adressé à Yad Vashem (Jérusalem)

où il est examiné par une commission de personnalités

et de réprésentants des organisations de résistants

et de rescapés de la Shoah. Présidée par un juge

de la Cour Suprême.

Minutieusement

examinés les témoignages et documents font parfois appels

à des compléments d’informations.

C’est

la seule instance habilitée à décerner cette plus

haute distinction par l’Etat d’Israël à titre

civil.

·

Acceptation et remise de la médaille.

PROTOCOLE :

Après

l’acceptation du dossier par le Comité Yad Vashem, le Comité

français organise les cérémonies officielles.

Durant

ces dernières, les médailles et diplômes sont remis

aux Justes ou leurs ayant droits par l’Ambassadeur d’Israël

en France, ou par l’un des représentants de l’Ambassade

en présence des autorités civiles, politiques,…

A Jérusalem, l’allée des Justes à Yad Vashem

porte un arbre où se trouve la plaque d’un « Juste

».

Comité

français de Yad Vashem : 64, avenue Marceau 75008 PARIS Tél

: 01.47.20.99.57

http://www.col.fr/yadvashem/comite.html

http://medaille.decoration.free.fr/France/Pays/Israel/P_Medaille/M_Justes.htm

VI

– BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages sur l’histoire locale :

BENEZECH Maurice, Résistance en Bigorre, par le Comité

Départemental de la Résistance des Hautes Pyrénées,

Tarbes, Editions Hunault et fils, 1989

EYCHENNE

Emilienne : Montagne de la peur et de l’espérance : le

franchissement de la frontière espagnole pendant la seconde guerre

mondiale dans le département des Hautes Pyrénées,

Toulouse, Privat, 1980

CUBERO

José : Les Hautes Pyrénées dans la guerre 1938-1948,

Editions CAIRN, 2002

Francs

Tireurs et Partisans Français des Hautes Pyrénées

: Ceux du Maquis d’Esparros et de Nistos, ANARC, 1994

Travaux universitaires :

PIRES Estelle : Les Justes parmi les Nations dans le Sud-Ouest: départements

des Landes, Basses et Hautes Pyrénées , Mémoire

de première année de master en histoire contemporaine,

Université de Pau et des Pays de l’Adour, 2005-2006

TILHAC

Nadège : Les Maquis dans le secteur est des Hautes Pyrénées

durant la seconde guerre mondiale, études des relations entre

maquis et population civile et militaire, Mémoire de Maîtrise

d’Histoire Contemporaine, Université de Toulouse Le Mirail,

2000

Témoignages recueillis :

Mme

C. de Saint-Laurent-de-Neste

Mme G. d’Yzaux

Sites Internet :

Chrétiens

et Juifs sous Vichy, 1940-1944sauvetage et désobéissance

http://www.pyrenees-passion.info/georges_adagas.php

http://www.yadvashem-france.org/publications/

http://maquis-nistos-esparros.chez-alice.fr/histoire.php

Mon

réfractariat, récit de Claude TISNEY, 2001

http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/page/affichepage.php?idLang=fr&idPage=4786

Les

réseaux des Hautes Pyrénées

diaporamas sur les femmes pendant la guerre

Menu |